2025-01-15

こんにちは、タクです。

今回のブログは、水彩絵の具とデジタルイラストの違いをお話ししたいと思います。

わたしが普段使っている絵の具は、水彩でも透明水彩です。

小学校で使っていたのは水彩と言っても、いわゆる不透明水彩でした。

下に塗った色を基本隠してくれます。ポスターカラーの仲間ですね。

ところが透明水彩は逆です。

一回塗った色の上に新しい色を重ねると、下の色は生きたままになります。

透明のカラーフィルムを重ねていく感じと似ているかもしれません。

そんな特性がありますので、透明水彩はうまく使うと、とても明るくクリアな感じに表現できます。

しかし、逆に、使い方を誤ると、どんどん濁って、彩度の低い絵になってしまいます。

結構緊張する剤でもあるんですね、透明水彩絵の具は。

そんな絵の具ですから、透明水彩ばかり使っていると、私は逆に遠慮なく塗り重ねができる、不透明水彩の味わいに浮気してしまいたくなります。

なので、私の家は、透明水彩をメインに使いつつ、要所要所、不透明水彩を使う場合も結構あります。

何と言いますか、心の中でバランスをとっている感じです。

細かい作業をしていると、えいやっ!!と勢いいいことをしたくなるじゃないですか。

そんな感じです。

デジタルペインティングの楽しいところは、直感的に透明水彩のタッチや他の、例えばパステル、オイル、ガッシユ…そんないろいろな絵の具…と言っても仮想ツールなわけですが=をぐいぐい使えるところです。

そんな「ぐいぐい感」が好きで、イラストレーションではずいぶんデジタルペインティングを使っています。仕事での「ぐいぐい感」って、大事じゃないですか。アナログ絵の具とは違ったその感覚は一種独特な快感があります。

私の使っているアプリは、デジタルイラスト黎明期からある「ペインター」というものです。あとは「レベル」。こちらも使い勝手が楽しいです。

他にもいろいろなデジタルペイントアプリがありますが、マスターする時間が取れず、なかなか使えずにいます。なんともお恥ずかしい限りではありますね。

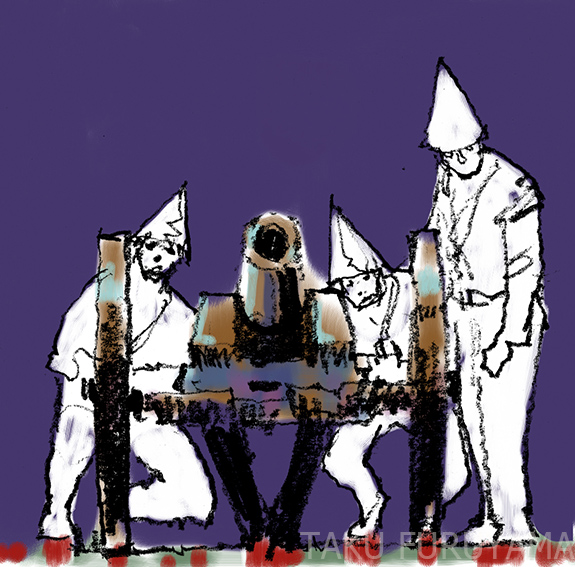

実はここのところ、幕末や平安時代をテーマにしたイラストレーションを引き受けています。

どちらのイラストレーションもそんなデジタルアプリを使って描いています。

とは言え、鉛筆が紙の上を擦りゆく感覚が好きで、ドローイングだけはアナログです。

アナログ独特の後に引けない緊張感。それは、最後まで私のクリエイティビリティを支えてくれる大事なセンスです。

AIの登場が世間を揺るがしていますが、それはそれでうまく受け入れながら、自分にしか引けない線の切磋琢磨は最後まで続けていきたいです。

今回のキャッチに使ったイラストレーションは、